日照市技師學(xué)院紅馬甲志愿行動(dòng)在校園內(nèi)設(shè)置24個(gè)執(zhí)勤站點(diǎn),這24個(gè)站點(diǎn)分別以祖國的12條秀水和12座名山命名。24個(gè)站點(diǎn)分布在占地553畝的校園內(nèi),每隔100-200米設(shè)置一個(gè)站點(diǎn),每個(gè)站點(diǎn)懸掛制作精美的標(biāo)識牌,一面是配有圖文和二維碼的站點(diǎn)名牌,掃描二維碼可以了解名山秀水的詳細(xì)介紹,另一面則印制大國工匠和傳統(tǒng)文化知識。

以12條秀水命名的執(zhí)勤站點(diǎn)分別是雅魯藏布江站、塔里木河站、怒江站、瀾滄江站、金沙江站、松花江站、海河站、黃河站、淮河站、長江站、錢塘江站、珠江站;以12座名山命名的執(zhí)勤站點(diǎn)分別是天山站、喜馬拉雅山站、五龍雪山站、峨眉山站、五臺山站、華山站、嵩山站、黃山站、武夷山站、泰山站、長白山站,日照境內(nèi)“奇秀不減雁蕩”的五蓮山名列其中。

五蓮山站位于校園中心,站點(diǎn)設(shè)在教學(xué)辦公區(qū)與學(xué)生生活區(qū)接壤處,是校園內(nèi)學(xué)生每天學(xué)習(xí)生活的必經(jīng)之處,其東西南北有5個(gè)相鄰站點(diǎn),東邊相鄰站點(diǎn)為淮河站,西南和西北相鄰的兩個(gè)站點(diǎn)為怒江站和瀾滄江站,南邊相鄰站點(diǎn)為長江站。

泰山,是中國五岳之首,古稱“岱宗”,有“中華國山”、“天下第一山”之美譽(yù),又稱東岳,中國最美的、令人震撼的十大名山之一,列中華十大名山之首,位于山東泰安,自然景觀雄偉高大,有數(shù)千年精神文化的滲透和渲染以及人文景觀的烘托。泰山形成于25億年前,是第一次造山運(yùn)動(dòng)興起的大山;泰山位于山東省中部,華北大平原東側(cè),京滬鐵路中段。泰山山脈自西向東沿黃河南岸綿延二百多公里。主峰在山東省省會濟(jì)南市以南65公里的泰安市境內(nèi),海拔1545米。泰山東威滄海,西鎮(zhèn)大河,山勢挺拔,奇峰突兀,有“拔地通天”之勢、“擎天捧日”之姿,歷史悠久,文物眾多,雄偉、奇特、古老、秀麗,是中國第一個(gè)被聯(lián)合國教科文組織載人《自然與文化遺產(chǎn)》名錄的單位。是中國首例自然文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目。數(shù)千年來,先后有十二位皇帝來泰山封禪。

泰山,是中國五岳之首,古稱“岱宗”,有“中華國山”、“天下第一山”之美譽(yù),又稱東岳,中國最美的、令人震撼的十大名山之一,列中華十大名山之首,位于山東泰安,自然景觀雄偉高大,有數(shù)千年精神文化的滲透和渲染以及人文景觀的烘托。泰山形成于25億年前,是第一次造山運(yùn)動(dòng)興起的大山;泰山位于山東省中部,華北大平原東側(cè),京滬鐵路中段。泰山山脈自西向東沿黃河南岸綿延二百多公里。主峰在山東省省會濟(jì)南市以南65公里的泰安市境內(nèi),海拔1545米。泰山東威滄海,西鎮(zhèn)大河,山勢挺拔,奇峰突兀,有“拔地通天”之勢、“擎天捧日”之姿,歷史悠久,文物眾多,雄偉、奇特、古老、秀麗,是中國第一個(gè)被聯(lián)合國教科文組織載人《自然與文化遺產(chǎn)》名錄的單位。是中國首例自然文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目。數(shù)千年來,先后有十二位皇帝來泰山封禪。

岱廟

岱廟屬全國重點(diǎn)文物保護(hù)單位,舊稱東獄廟或泰山行宮。位于泰安市區(qū)北,泰山南麓。它是泰山最大、最完整的古建筑群,為道教神府,是歷代帝王舉行封禪大典和祭把泰山神的地方。創(chuàng)建歷史悠久,有“秦即作疇”、“漢亦起宮”之載。唐開元十三年(725)進(jìn)行增修,宋大中祥符二年(1009)再次進(jìn)行大規(guī)模的擴(kuò)建,據(jù)《重修泰岳廟記碑》所載,時(shí)有“殿、寢、堂、闔、門、亭、庫、館、樓、觀、廊、廡八百一十有三楹。”金代部分建筑被毀,元時(shí)又有增

修,明嘉靖二十六年(1547)廟內(nèi)大部分建筑遭到焚毀,清代再次修繕。岱廟城堞高筑,廟貌巍峨,宮闕重疊,氣象萬千。岱廟創(chuàng)建于漢代,至唐時(shí)已殿閣輝煌。在宋真宗大舉封禪時(shí),又大加拓建,修建天貺殿等,更見規(guī)模。其建筑風(fēng)格采用帝王宮城的式樣,周環(huán)1500余米,廟內(nèi)各類古建筑有150余間。

十八盤

十八盤在對松山北。高阜之上,雙崖夾道,舊稱云門,今名開山,為清乾隆末年改建盤道時(shí)所辟。十八盤自此而始。開山北為龍門,舊有龍門坊,后毀。西巖有清道光年間魏祥摹刻狂草“龍門”大字。坊址東為大龍峪,雨季眾水歸峽,飛泉若瀉。前為新盤口。明萬歷年間,參政呂坤跨澗建渡天橋,并順龍峪上源修新盤道,直達(dá)碧霞祠南神門,登岱頂者上下甚為方便。橋與盤道均毀于清乾隆年間。新盤口北兩山陡立,東為飛龍巖,西為翔鳳嶺,中有一線天,名石壁谷。谷中上有南天門,下有升仙坊,由十八盤相連。南天門恰處于谷口,是泰山古建筑充分利用地理環(huán)境,以人工之力突出和美化自然環(huán)境的典范,是泰山的重要標(biāo)志物之一。仰視天門,盤路陡絕,似云梯倒掛。石壁谷兩側(cè)有“天門長嘯”、“層崖空谷”、“天門云梯”、“如登天際”諸刻。泰山有3個(gè)十八盤之說。自開山至龍門為“慢十八”,再至升仙坊為“不緊不慢又十八”,又至南天門為“緊十八”,共計(jì)1630余階。“緊十八”西崖有巨巖懸空,側(cè)影佛頭側(cè)枕,高鼻禿頂,慈顏微笑,名迎客佛。十八盤巖層陡立,傾角70至80度,在不足1公里的距離內(nèi)升高400米。明人祁承賦《十八盤》詩:“拔地五千丈,碧霞祠沖霄十八盤。徑從窮處見,天向隙中觀。重累行如畫,孤懸峻若竿。生平饒勝具,此日骨猶寒。”

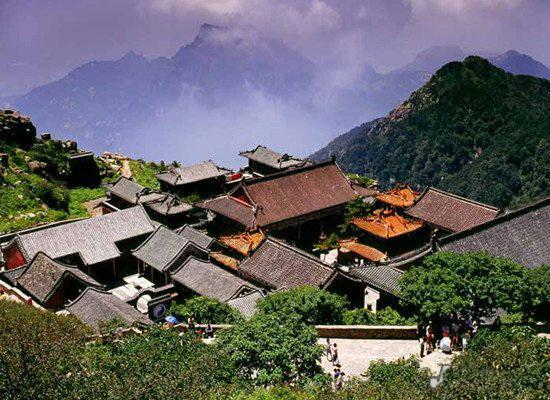

碧霞祠

位于岱頂,是泰山女神碧霞元君祠宇,始建于宋大中祥符元年(公元1008年)。整組建筑巍峨嚴(yán)整,氣勢恢宏,遠(yuǎn)處眺望,白云繚繞,金碧輝煌,宛若天上宮闕。祠以山門為界,分內(nèi)外兩院,內(nèi)院正殿供奉碧霞元君銅像,銅瓦覆頂,東西配殿鐵瓦覆蓋,是一組高山建筑中的杰作。

天街

天街自古以來就似懸在天上的一條街市。古代的香客,今天的游人都對這條街存有深刻的印象。在長約千米的天街上布滿了賓館、飯店、商鋪。據(jù)記載,天街從清代就開始繁華,當(dāng)時(shí)的一些店鋪老板用實(shí)物作為招牌,如“棒槌”、“木碗”、“鸚鵡”等。天街石坊向東路北,為乾隆行宮及唐代文學(xué)家蘇源明讀書處舊址。街北側(cè)均為以后改建的仿古建筑,街南面筑起了一條長長的石欄,游客憑欄可遠(yuǎn)眺中天勝景,泰城夜色。天街—天上的市街,這里不僅風(fēng)景優(yōu)美,而且買賣興隆,是國內(nèi)十大特色市場之一。這里的商號歷史上就有以實(shí)物作標(biāo)志的傳統(tǒng),有笊籬家、葫蘆家、雙斗家等等。

舍身崖

舍身崖位于日觀峰南,又名愛身崖。三面都十分陡峭,下邊就是深淵。古時(shí)常常有人祈求神靈,顯其誠心,跳崖獻(xiàn)身,以求神靈祛父母病災(zāi)。明萬歷初年巡撫何起鳴為防這種無謂之死在崖側(cè)筑墻阻攔,又把這里更名為愛身崖。