黃河執(zhí)勤站點,是日照市技師學(xué)院“紅馬甲志愿行動”執(zhí)勤站點的第個,

黃河,中國北部大河,全長約5464公里,流域面積約752443平方公里。世界長河之一,中國第二長河。

黃河北源發(fā)源于青海省青藏高原的巴顏喀拉山脈支脈查哈西拉山南麓的扎曲,南源發(fā)源于巴顏喀拉山支脈各姿各雅山北麓的卡日曲,西源發(fā)源于星宿海西的約古宗列曲。呈“幾”字形,自西向東分別流經(jīng)青海、四川、甘肅、寧夏、內(nèi)蒙古、陜西、山西、河南及山東9個省(自治區(qū)),最后流入渤海。

黃河中上游以山地為主,中下游以平原、丘陵為主。由于河流中段流經(jīng)中國黃土高原地區(qū),因此夾帶了大量的泥沙,所以它也被稱為世界上含沙量最多的河流。但是在中國歷史上,黃河下游的改道給人類文明帶來了巨大的影響。

黃河是中華文明最主要的發(fā)源地,中國人稱其為“母親河”。每年都會生產(chǎn)十六億噸泥沙,其中有十二億噸流入大海,剩下四億噸長年留在黃河下游,形成沖積平原,有利于種植。

黃河流域是我國開發(fā)最早的地區(qū)。在世界各地大都還處在蒙昧狀態(tài)的時候,我們勤勞勇敢的祖先就在這塊廣闊的土地上斬荊棘、辟草萊,勞動生息,創(chuàng)造了燦爛奪目的古代文化。

黃河的孕育、誕生、發(fā)展受制于地史期內(nèi)的地質(zhì)作用,以地殼變動產(chǎn)生的構(gòu)造運動為外營力,以水文地理條件下本身產(chǎn)生的侵蝕、搬運、堆積為內(nèi)營力。在成河的歷史過程中,運動不息,與時俱進(jìn)。黃土高原的水土流失與黃河下游的泥沙堆積在史前地質(zhì)時期就在進(jìn)行,史后受人類活動的影響與日俱增。根據(jù)多方面的研究,古黃河有三個發(fā)展階段:第三紀(jì)至第四紀(jì)的早更新世為古黃河孕育期。第四紀(jì)中更新世(距今115萬年~10萬年)古黃河誕生成長期。晚更新世(距今10萬年~1萬年)黃河形成海洋水系。

干流走向

根據(jù)流域形成發(fā)育的地理、地質(zhì)條件及水文情況,黃河干流河道可分為上、中、下游和11個河段。

上游

河源至內(nèi)蒙古自治區(qū)托克托縣的河口鎮(zhèn)為上游,河道長3471.6公里,流域面積42.8萬平方公里,占全河流域面積的53.8%。

黃河上游瑪多縣多石峽以上稱河源區(qū)。河源當(dāng)?shù)胤Q瑪曲。“瑪”即瑪夏,藏語意為孔雀,“曲”是河,“瑪曲”即孔雀河。孔雀河起始于約古宗列盆地西南隅卡日扎窮山的瑪曲曲果日(意即黃河源頭山),山坡前泉群匯集成東、中、西三股泉流,東股最大,當(dāng)?shù)夭孛穹Q它是瑪曲曲果(黃河源頭),其地理位置為東經(jīng)95°59′24″及北緯35°01′18″。三股泉流匯合后,串聯(lián)許多大小水泊,逐漸形成了一條6~9米寬的小河,東北流入約古宗列。

穿行在約古宗列盆地的河段,又稱約古宗列曲,它串聯(lián)大小水泊,蜿蜒東北行,穿過第一個峽谷——茫尕峽(長18公里)進(jìn)入瑪涌。瑪涌即黃河灘,自茫尕峽出口至扎陵湖,東西長40公里,南北寬約20公里,黃河灘的西半部分就是著名的星宿海。

黃河流經(jīng)星宿海,先后接納西北方向流來的扎曲和西南方向流來的卡日曲,水量大增,繼續(xù)東行約20公里,進(jìn)入扎陵湖和鄂陵湖。

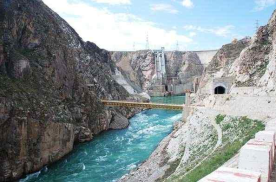

瑪多至下河沿河段:河道長2211.4公里,水面落差2985米,是黃河水力資源的富礦區(qū)。黃河流經(jīng)青藏高原與黃土高原交接地帶,地質(zhì)條件復(fù)雜。龍羊峽以上,大部位于青藏“歹”字型構(gòu)造體系的首部,龍羊峽以下受祁呂賀“山”字型構(gòu)造體系的控制,地殼扭曲,褶皺發(fā)育,形成了一系列走向北西或近乎東西向的大山。黃河流經(jīng)這些山谷或沿著較大斷裂發(fā)育,其水流方向多與山地走向正交或斜交,河谷忽寬忽窄,出現(xiàn)川峽相間的河谷形態(tài)。有最長的峽谷拉加峽、最窄的野狐峽、比降最陡的龍羊峽。

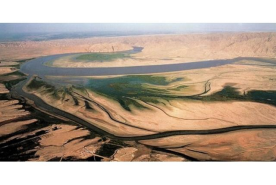

下河沿至河口鎮(zhèn)河段:河道長990公里,區(qū)間流域面積17.4萬平方公里(含內(nèi)流區(qū)),水面落差246米,河道比降2.5?,是寬淺的平原型沖積河流。

開始由南向北,至三盛公逐漸折向東流,到河口鎮(zhèn)則又轉(zhuǎn)向南流,構(gòu)成為著名的“黃河河套”。下河沿至石嘴山一段,黃河流經(jīng)富饒的寧夏平原,河道長317公里,河寬400~ 3000米,比降為4.5?,河床由砂卵石組成。石嘴山至磴口,黃河穿行于烏蘭布和沙漠與鄂爾多斯臺地之間,河長88公里,比降2.9?,河床縮窄,局部地段有礫石基巖出露,水面寬300~700米,河道兩岸沙丘起伏,一望無際。磴口至河口鎮(zhèn),黃河蜿蜒于內(nèi)蒙古河套平原之上,河長585公里,河寬500~2500米,比降1.3?,水流緩慢,是彎曲型的平原河道。

中游

黃河自河口鎮(zhèn)至河南鄭州市的桃花峪為中游。中游河段長1206.4公里,流域面積34.4萬平方公里,占全流域面積的43.3%,落差890米,平均比降7.4?。

黃河自河口鎮(zhèn)急轉(zhuǎn)南下,直至禹門口,飛流直下725公里,水面跌落607米,比降為8.4?。滾滾黃流,奔騰不息,將黃土高原分割兩半,構(gòu)成峽谷型河道。以河為界,左岸是山西省,右岸是陜西省,因之稱晉陜峽谷。

晉陜峽谷位于鄂爾多斯地臺向斜與山西地臺背斜交界,構(gòu)造較簡單。本河段河道比較順直,河谷谷底寬,絕大部分都在400~600米。峽谷兩岸是廣闊的黃土高原,土質(zhì)疏松,水土流失嚴(yán)重。支流水系特別發(fā)育,大于100平方公里的支流有56條。本峽谷段流域面積11萬平方公里,占全河集流面積的15%。區(qū)間支流平均每年向干流輸送泥沙9億噸,占全河年輸沙量的56%,是黃河流域泥沙來源最多的地區(qū)。

晉陜峽谷河段,磧流較多,下段的壺口瀑布,是黃河干流唯一的瀑布。晉陜峽谷的末端是龍門。這里形勢險要,兩岸斷崖絕壁,猶如刀劈斧削。左岸的龍門山與右岸的梁山隔河對峙,使河寬縮至100米左右。龍門是連接晉陜交通的古道渡口,歷史上靠木船擺渡。解放后西安~侯馬的鐵路和公路,都在此通過,建有現(xiàn)代化的橋梁。

黃河出晉陜峽谷,河面豁然開闊,水流平緩。從禹門口至潼關(guān),河道長125公里,落差52米,比降4?。河谷寬3~15公里,平均寬8.5公里。河道灘槽明顯,灘面寬闊,灘地面積達(dá)600平方公里。灘面高出水面0.5~2.0米。本段河道沖淤變化劇烈,主流擺動頻繁,有“三十年河?xùn)|,三十年河西”之說,屬游蕩性河道。禹門口至潼關(guān)區(qū)間流域面積18.5萬平方公里,匯入的大支流有渭河和汾河。

黃河桃花峪至入海口為下游。流域面積2.3萬平方公里,僅占全流域面積的3%,河道長785.6公里,落差94米,比降上陡下緩,平均1.11?。下游河道橫貫華北平原,絕大部分河段靠堤防約束。河道總面積4240平方公里。由于大量泥沙淤積,河道逐年抬高,河床高出背河地面3~5米,部分河段如河南封丘曹崗附近高出10米,是世界上著名的“地上懸河”,成為淮河、海河水系的分水嶺。